Warum die Appenzeller einen Löffel an den Löffeln tragen — Neues aus der Ostschweiz

Mai 21st, 2007Im Mai 2007 wird von der SBB für Tagesausflüge in die Ostschweiz geworben, bezeichnet als das „Morgenland“ der Eidgenossenschaft, bevölkert von Menschen mit schwarzen Hüten und kleinen Löffeln an den Ohren, die bei Sonnenaufgang ihre Hunde Kühe an der Leine auf den Berg führen, oder so ähnlich. Die Kampagne heisst: „Entdecken Sie das Morgenland„.

(Quelle Foto: sbb.ch)

Betrachtet man Appenzeller Männer genauer, fällt einem sofort ein merkwürdiges Teil am rechten Ohr auf:

(Quelle Foto: appenzell.ch)

Was die Appenzeller Männer da am rechten Ohr tragen, nennt sich „Ohrschuefe“:

(Quelle Foto: appenzeller-schmuck.ch)

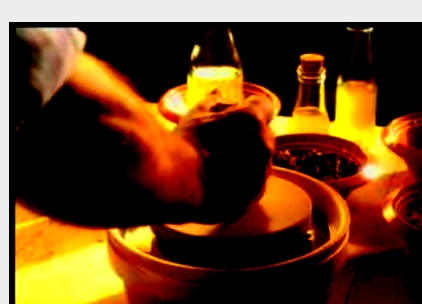

Der Preis dieser Schmuckstücke (vergoldet, aber aus Silber) wird nur auf Anfrage bekanntgegeben, er ist offensichtlich genauso Geheimsache wie das Rezept der Kräutersulz für den Appenzeller Käse, das auch Heiner Lauterbach Uwe Ochsenknecht nicht erfuhr:

Das Geheimnis der Kräutersulz ist für jeden aufmerksamen Beobachter offensichtlich. Man beachte einfach die Farbe und die Konsistenz der gezeigten Flüssigkeit.

Auch der Form der Flasche oben rechts im Bild kommt mir vom letzten Spitalaufenthalt im Januar noch sehr bekannt vor (à propos: Dem Bein geht es besser, Nagel ist noch drin, Laufen geht langsam, Schwimmen und Velofahren sogar schnell). Man nennt solche Weithalsflaschen in der Chemie auch „Erlmeierkolben“ oder „Birnenmann“. Urea Pura oder auch Kohlensäurediamid soll sehr würzend sein. Wer nun Harndrang verspürt, bei dem sind die Reflexe noch in Ordnung.

Dieser Film wurde von der Agentur Contexta AG aus Bern für die Appenzeller Käse GmbH in Appenzell produziert:

Appenzeller ist einer der profiliertesten Käse der Schweiz, hat aber wegen Konsumentenlust auf Abwechslung, sinkende Markentreue sowie Preisaktions- und Sortimentszunahme im Handel an Marktanteil verloren. Mit der Kampagne wurden der Aktualitätsgrad stark erhöht und die Kaufintervalle verkürzt. Daraus resultierte eine Absatzsteigerung um stolze 14%.

(Quelle: EFFIE.ch)

Der Film bekam den Werbepreis Swiss-EFFIE 2006.

Vielleicht hat ja doch jemand verraten, was in der Sulz ist, weswegen der Marktanteil dann rapide verloren ging?

So ganz ist uns die Funktion dieses Löffels noch nicht klar geworden. Kann man ihn vom Ohr abnehmen, um schnell mal ein Pröbchen der Kräutersulz zu verköstigen, ohne sich dabei die Finger zu benetzen? Oder wird er benötigt, um damit über einer Kerzenflamme diverse Substanzen aufzukochen, sozusagen als portables Spritzenbesteck?

Wir finden diese Erklärung

Die Ohrschuefe ist ein kleiner Schöpflöffel der geschilderten Art, meistens aus vergoldetem Silber, aufgehängt an einem S-Haken, der in eine Schlange übergeht, die sich in den Schwanz beisst. Die Schuefe wird nur am rechten Ohr getragen.

(Quelle: waldegg-teufen.ch)

Bevor wir nun darüber spekulieren, welche geheime Bedeutung die Schlange haben mag, wenden wir uns lieber dem Appenzeller Dialekt zu. Zwei Männer mit Löffel im Ohr geben uns davon ein hübsches Beispiel:

Sprachlich gesehen höchst interessant! Verstanden haben wir den Witz allerdings nicht so ganz. Oder war da gar keiner?