Als Deutsche unter Schweizern

Wir waren erst ein paar Wochen in der Schweiz, als unsere Tochter auf einem Spielplatz erste Kontakte zu einheimischen Kindern bekam. Diese merkten schnell, dass sie irgendwie anders sprach, und schnell kam es zu der berechtigten Frage:

Chasch du nöd Dütsch redä?

Es waren Chinzgi-Kinder, denen der Unterschied zwischen Schweizerdeutsch und Hochdeutsch noch nicht bewusst war. Die Wahrnehmung von „Lehrersprech“ (Hochdeutsch reden, so wie es der Lehrer in der Primarschule redet) kommt erst später in der Sozialisation der Schweizer Kinder. Wir hörten diese Frage von Kindern immer wieder mal, in einem von mir leider nicht transkribierbaren Satz:

„Wiso redsch Du so komisch? Chasch nöd düütsch?

Die Schweizer Kinder haben keine Scheu vor Hochdeutsch. Sie passen sich rasend schnell an und ahmen die Sprechweise der Geschichten aus der „Sendung mit der Maus“, aus dem „Tigerenten-Club“ und von anderen Kindersendungen des Deutschen Fernsehens nach. Die Abneigung, Hochdeutsch zu sprechen, wird ihnen erst später in der Schule beigebracht, wenn es plötzlich zum Zwang wird, diese unbequeme Sprache zu artikulieren, bei der auch die Lehrer immer es immer wieder vorziehen, sie elegant zu umgehen.

„Säb mun ich jetz mal uf Schwitzerdütsch erchläre, susch verstönd er das nöd!“—

„Ich muss das jetzt mal auf Schweizerdeutsch erklären, sonst versteht ihr das nicht…“

Diesen Satz hörte unsere Tochter nicht selten.

Ein Deutsches Kind unter Schweizern lernt natürlich schnell, sich sprachlich anzupassen. Dazu gehört auch das Fachvokabular für den Spielplatz:

Gigampfen

Das Wort findet sich im Duden sehr ausführlich erklärt:

gi|gamp|fen [Intensivbildung zu alemann.

gampfen, gampen = schaukeln, auf und ab bewegen, mhd. gampen = hüpfen, springen, stampfen]

(schweiz.): schaukeln: „Übertragung: eine realistische Politik kann es sich nicht leisten, zwischen Ost und West zu gigampfen“

(Quelle: Duden)

Auch im schwäbsch/bayrischen Sprachraum sind ein paar Varianten davon gebräuchlich:

Giegampfa Schwaben / Allgäu mit dem Stuhl schaukeln

Giegampfer Schwaben / Allgäu Jemand der auf einem Stuhl sitzt und hin und her wackelt/schaukelt.

Gigampfen Schwaben / Allgäu hin und her wippen, z. B. auf den Hinterfüßen eines Stuhls.

(Quelle:)

Jetzt wird es schwierig. Heisst das Wort nun „Schaukeln“ oder „Wippen“ oder beides?

Eine Wippe ist für uns dies hier:

Es gibt in der Schweiz noch ein zweites Wort für „Schaukeln„:

Gireizle

Die Herkunft dieses Worts für „Schaukeln“ ist schwer herauszukriegen. Möglicher Weise hat es was mit Französisch „giratoire“ = Kreisel zu tun, wobei das ja eigentlich zwei ganz unterschiedliche Bewegungen sind. Jedenfalls ist es schon ein sehr altes Schweizer Wort, und es findet sich im schwäbisch/bayrischen Sprachraum mit keine Entsprechung dafür. (Siehe: )

Irene Hammermüller kam als Fünfjährige aus dem zerbombten Wien durch die Kinderverschickung des Roten Kreuzes in die Schweiz. Ihre spannenden Erinnerungen kann man hier nachlesen: Quelle

Das Schrecklichste war für mich sicher, dass ich kein Wort Schwyzerdütsch verstand. Ich ging ja noch nicht zur Schule, konnte also auch nicht Hochdeutsch, sondern sprach wienerisch. Das gab sich allerdings bald. Ich lernte sehr schnell, und nach einigen Tagen begann ich mich schon mit der ganzen Familie, mit den Kindern auf dem Kirchplatz vor dem Haus, mit den Gästen im Gasthaus auf Schwyzerdütsch zu unterhalten. Mama erzählte mir immer, wie schnell ich diese doch schwierige Sprache gelernt habe. Es gefiel mir hier sehr gut, zu gut – ich war im Nu kein „Wienerli“ mehr, sondern ein Schweizerkind geworden.

Sie lernt dort die Kindersprache und kann sich danach mit ihrem Bruder nur noch schwer verständigen:

Fritz sprach eine völlig fremde Sprache für mich. Er erzählte von Oma, was er alles erlebt hatte, aber eben im heanzisch-burgenländischen Dialekt. „Schurln“ habe er bei Oma im Hof können. Ich wusste natürlich nicht, was das war. Mutti sagte es mir: Schaukeln. Für mich als „Schweizerkind“ hieß das aber „gireize„! Solche fremde Ausdrücke gab es natürlich haufenweise, von ihm und von mir. Mama spielte immer wieder Dolmetsch und versuchte zu vermitteln.

Schliisele

Hörten wir im Thurgau für „rutschen“, wobei hier die lautliche Nähe zu Französisch „glisser“ = gleiten, rutschen auffällt.

(Quelle:)

Schlitteln

Dieses Wort haben wir gleich im ersten Jahr in der Schweiz freiwillig und ohne Murren in unser Vokabular aufgenommen. Warum? Weil es dafür kein Hochdeutsches Wort gibt. „Schlitten fahren“ oder „rodeln“ ist nur eine losermässige Umschreibung für die rasanten Abfahrten, die wir jeden Winter auf der genialen Schlittelpiste der Rigi über 3.1 Km zwischen Rigi-Kulm und Rigi-Klösterli erlebten. Ein grandioser Spass für Nicht-Skifahrer. Ihren alten Davos-Schlitten sollten Sie aber daheim lassen, die Modelle der Rigi-Bahn sind gepolstert und haben breitere Kufen, mit denen man auch Kurven elegant seitlich mit Drift nehmen kann.

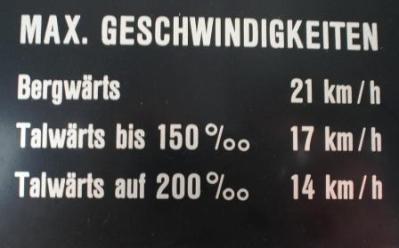

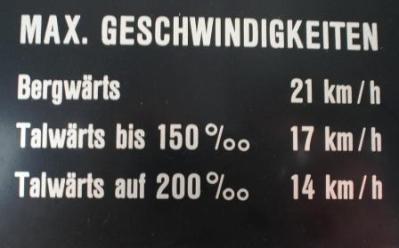

Es ist bei der Abfahrt nicht schwierig, die Rigibahn selbst zu überholen, denn die unterliegt einer strengen Geschwindigkeitsbegrenzung: