Schweizerdeutsch für Fortgeschrittene (Teil 16) — „plafonieren“ und „zurückbinden“

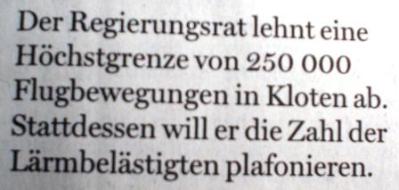

Januar 16th, 2006Wir lasen am 07.01.05 in Fachblatt für die Schweizerdeutsche Gegenwartssprache, dem Tages-Anzeiger:

„Die Zahl der Lärmbelästigungen soll plafoniert werden“

In der Schweiz wird häufig plafoniert. Google-Schweiz findet 493 Belege , deutlich mehr als Google-Deutschland.

Da wir in Deutschland nicht so stark unter französischen Einfluss stehen wie die Schweizer mit ihrer Romandie, bzw. uns schon zur Wilhelminischen Zeit alles übersetzten liessen, was nur entfernt nach Frankreich roch, müssen wir nun nachschauen im Französischwörterbuch „Le Petit Robert“, das ist der kleinen Bruder vom „Grand Robert“.

„Petit“=klein finden wir eigentlich masslos untertrieben, denn das Buch wiegt mindestens 2 Kg und ist 10 cm dick.

„Le plafond“ wird dort mit „die Zimmerdecke“ übersetzt, und „plafonieren“ finden wir zusätzlich sogar im Online Fremdwörter-Duden:

pla|fo|nie|ren

: (schweiz.) nach oben hin begrenzen, beschränken

(Quelle: Online-Duden)

Ganz am Ende unserer Tages-Anzeiger Lektüre werden wir noch mal stutzig, denn wieder entdecken wir eine Formulierung, die uns zunächst unverständlich vorkommt:

„Fluglärmgegner halten an ihrem Ziel fest, den Flughafen zurückzubinden“.

(Quelle: Tages-Anzeiger 07.01.06)

Wir können uns vorstellen, wie man einen Zopf „zurückbindet“, oder ein „Pferd anbindet“. Aber wie geht das mit so einer grossen Sache wie einem Flughafen?

Es ist nicht wörtlich gemeint, das verstehen wir schon, und auch keine ungewöhnliche Sache, wenn die Schweizer etwas „zurückbinden“. Google-Schweiz findet 411 Belege

Da werden Risiken, Massnahmen oder auch Exportkredite zurückgebunden, als ob sie alle mit Hanfseilen am Boden befestigt sind. Im Duden gibt es über 100 Verben die mit „zurück-„ beginnen. Das Verb „zurückbinden“ ist erstaunlicher Weise nicht darunter, hingegen spielt es bei der „Religion“ eine grosse Rolle:

Lactantius (Divinae Institutiones 4, 28) führt das Wort zurück auf religare: „an-, zurückbinden“. Mögliche ursprüngliche Bedeutungen von „Religion“ sind demnach „frommes Bedenken“ oder die „Rückbindung“ an einen von Gläubigen an- bzw. wahrgenommenen universellen göttlichen Ursprung oder an sonstiges Höheres.

(Quelle: Wiki)

Also halten wir uns ganz fest an dem Wörtchen „zurückbinden“ in der Schweiz! Wir nehmen es in unseren Sprachschatz auf und machen es einfach zu unserer Religio = Religion.