Eine Limonade für 40 Pfennige

In meiner Kindheit kauften wir uns am Kiosk, was im Ruhrgebiet „an der Bude“ genannt wird, an heissen Tagen gern ein Glas Waldmeister-Limonade. Kostete 40 Pfenning, schmeckte herrlich künstlich und war grün. Auch als Pudding oder Götterspeise konnte uns der Geschmack begeistern. Ein echter Kindheitstraum war, einmal in einer Badewanne voller Waldmeister-Götterspeise zu sitzen und zu warten, dass es fest wird, um sich anschliessend rauszufressen. Leider wurde da nie was draus. Das Produkt „Götterspeise Waldmeister-Geschmack“ wird von Dr. Oetker produziert.

(Quelle Foto: essen-und-trinken.de)

Der Klassiker unter den Dr. Oetker Götterspeisen ist die Götterspeise Waldmeister-Geschmack. Ganz besonders reizvoll sieht die Götterspeise aus, wenn man sie vor dem Servieren in Würfel schneidet. Seit 1920 ist Dr. Oetker Götterspeise bekannt als erfrischende Speise für die Sommermonate. Wegen ihres erfrischenden Geschmacks, ihrer wackeligen Konsistenz und ihrer faszinierenden Farbe ist Dr. Oetker Götterspeise Waldmeister-Geschmack immer wieder ein großes Vergnügen! (Quelle: Oetker.de)

Ist Waldmeister ein typisch deutscher Geschmack?

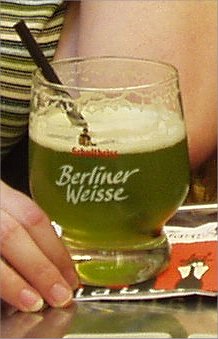

So oft ich Schweizer, Franzosen, Engländer oder Skandinavier frage, ob sie wissen, wie Waldmeister schmeckt, bleibt die Antwort aus. Ist das wirklich nur in Deutschland bekannt? Wer mal als Tourist in Berlin war, kennt die Berliner Weisse „mit Schuss“, also eine Schale Weissbier mit einem Schuss Rot (=Himbeersirup) oder Grün (Waldmeistersirup), an heissen Tagen mit dem Strohhalm geschlürft, damit es auch gleich schön zu Kopfe steigt. Ein billiges Besäufnis also, nicht nur in Berlin beliebt.

(Quelle Foto: wikipedia)

Kenne Sie Woodruff?

Aber Waldmeister als Limonade pur trinken? Auf Englisch heisst sie „Woodruff“, auf Französisch „Gaillet odorant“, doch trinkt das irgendjemand in England oder Frankreich? Die Amerikaner lieben ihr „Root Beer“ , das in Europa niemand über die Lippen kriegt. Sollten wir Deutschen allein Fans von Waldmeister sein?

Jägermeister trinkt man überall

Jägermeister für die ganz harten Kräuterschnaps-Fans, das verkauft sich in jeder Diskothek vom Nordkap bis nach Sizilien gut, doch Waldmeister gibt es nur manchmal in einer Maibowle. Es heisst auch „Maikraut“, und blüht von Mitte April bis in den Juni hinein.

Das Kraut mit den dämonischen Kräften

Bei essen-und-trinken.de lesen wir:

Dem Kraut wurden früher dämonische Kräfte nachgesagt. Kühe, die nicht fressen wollten, wurden mit Waldmeister und Salz geheilt und Hexen mit einem Gemisch aus Waldmeister und Johanniskraut vertrieben. Kein Aberglauben ist, dass Waldmeister sich in vielerlei Hinsicht positiv auf die Gesundheit auswirkt. So gilt das Kraut als entzündungshemmend, entkrampfend und gefäßstützend. Den Kühen wird daher auch mehr die u.a. verdauungsfördernde Eigenschaft der Pflanze geholfen haben, als die ihr zugeschriebenen übersinnlichen Kräfte.

Man kann richtig high davon werden:

Die Inhaltsstoffe der Pflanze sind Asperulosid, Bitterstoffe, Gerbstoffe, ein Antraglykosid und ein Cumaringlykosid, das beim Vorgang des Trocknens Cumarin abspaltet. Das Cumarin wirkt beschwingend und kann bei leichter Dosierung hilfreich bei Kopfschmerzen und Migräne sein. Höhere Dosen dagegen können genau das Gegenteil bewirken und beides auslösen. Es gilt: nicht mehr als drei Gramm frisches Kraut auf einen Liter Flüssigkeit.

(Quelle: essen-und-trinken.de)

Nun, heutzutage passiert das garantiert nicht mehr, weil der Geschmack nur noch künstlich erzeugt wird.

Was ist Götterspeise in der Schweiz?

Bei Wikipedia lernten wir auch, das „Götterspeise“ in der Schweiz nichts mit Wackelpudding zu tun hat:

In der Schweiz bedeutet Götterspeise eine ganz andere, mit dem englischen Trifle verwandte Süßspeise. Sie besteht aus Zwieback, Vanillecrème, Fruchtkompott (meist Apfelmus, Rhabarber oder Beeren) und Schlagrahm. Zwieback und Kompott werden in Schichten in eine Schüssel gefüllt, mit der kalten Crème und/oder dem Rahm übergossen und anschließend einige Stunden kaltgestellt. Oft wird Götterspeise als süßes Abendessen gegessen.

(Quelle: Wikipedia)

Vielleicht doch einmal den alten Kinderplan realisieren und mir eine Wanne voll mit Wackelpudding anrühren?