Fondue im Ruhrgebiet — Wenn China noch wie Schiina klingt

Dezember 20th, 2006In meiner Kindheit im Ruhrgebiet, also in Nord-Westdeutschland gab es bei uns daheim nur an sehr besonderen Anlässe, z. B. an Silvester, „Fondue“ zu essen. Dazu wurde Öl auf dem Gasherd zum Sieden gebracht und dann mit einer heissen Spiritusflamme am Köcheln gehalten. Weniger gefährliche Brennpaste gab es nicht. In der Ecke stand ein Eimer mit einer nassen Decke, um im Notfall einen Zimmerbrand löschen zu können. In diesen Sud gab man auf Spiesse gesteckte Schweine- oder Rindfleischstückchen, die dann herrlich im Öl zischten und brodelten, bis sie so richtig schön nach Frittenbude schmeckten. Die Technik des Frittierens war uns Kindern wohl bekannt von den zahlreichen Pommesbuden, die es im Ruhrgebiet regelmässig im Abstand von 500 Meter in jeder belebten Strasse gibt. „Fleisch-Fondue“ war lecker, auch wenn uns regelmässig schlecht wurde von diesen Unmengen halb gegartem Fleisches, und der Fettgeruch und – geschmack danach tagelang in den Gardinen hing.

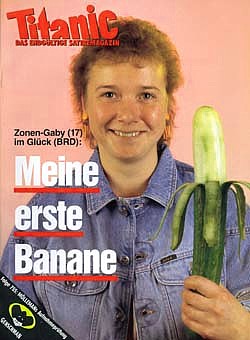

Dann gab es da noch die „Schoko-Fondue“ Variante an Kindergeburtstagen. Dazu wurde kein Fett, sondern Vollmilchschokolade kiloweise im Fondue-Topf zum Schmelzen gebracht, und nun mussten aufgespiesste Bananen- oder Ananas-Stückchen durch die Schokolade gerührt und dann verzehrt werden. Allen Gästen wurde unter Garantie auch hier nach maximal 20 Minuten „Schoko-Fondue“ ganz anders vom übermässigem Schokoladenverzehr. Das war recht und billig, denn so konnte das spätere Abendessen der Geburtstagsgesellschaft einfach wegfallen, es war sowieso allen kotzübel.

Schoko-Fondue war auch ein Abenteuer für uns Kinder, bei dem es galt, bloss nicht das Fruchtstückchen in der dunklen Masse zu verlieren. Denn für diesen Fall waren diverse Strafen vorgesehen. Nicht gerade die berühmten „Fünf Stockschläge“, oder „die Peitsche, sie ist aber noch nicht trocken“ oder „mit einem Stein an den Füssen in den See…“ wie wir sie sehr bald aus „Asterix bei den Schweizern“ lernten. Dieses bedeutende literarische Werk war für uns als Kindern neben den Auftritten von Emil Steinberger im Deutschen Fernsehen sicherlich die zweite wichtige Informationsquelle, aus der wir etwas über die Lebensweise und Eigenarten der Helvetier erfuhren.

Viele Schweizer ahnen nicht, wie stark diese Zitate aus „Asterix bei den Schweizern“ bei den Deutschen präsent sind, wenn diese zum ersten Mal in die Schweiz kommen und hier zu einem Käse-Fondue eingeladen werden. Dass man auch Käse beim Fondue schmelzen und essen kann und die Bezeichnung Fondue von „fondre“ = Schmelzen (und nicht von „fonder“ = begründen, aufbauen eines Käseklotzes im Magen) kommt, das hatten uns unsere Eltern beim Fondue mit Brühe oder Öl und Schweine- oder Rindfleisch nicht erklärt. Die ersten Bilder dieser Käsefondues sind erst per Asterix-Lektüre in unser Bewusstsein gedrungen.

In der Schweiz angekommen wurden wir bald in die Feinheiten des Fondues eingeführt, die da sind: „schwer im Magen liegend“, „sehr schwer mit Magen“, „sauschwer im Magen liegend“. Nein, gemeint ist natürlich der Unterschied zwischen einem „Fondue Bourguignonne“ und einem „Fondue chinoise“. Bei der ersten Variante wird niemand aus dem Burgund und bei der zweiten Variante niemand aus China zum Essen eingeladen oder gar verspeist. Obwohl es ein beliebter Spass beim Fondue-Essen ist, nach der dritten Flasche Fendant zu fragen, wie man eigentlich „Bourguignonne“ buchstabiert, bzw. korrekt ausspricht.

Es gehört neben dem französischen Wort für Blinker (am Auto, Amtsdeutsch „Fahrtrichtungszeiger“)= „Clignotant“ zu unseren Lieblingswörter, die sicher von eingewanderten Festlandchinesen nach Frankreich eingeführt wurden. Richtig betont klingen beide Wörter wie eine Provinz in Südchina. Doch zurück zu den Fondue-Sorten. Wiki belehrt uns:

Spricht man von Fleischfondue, so meint man entweder das Fondue Bourguignonne oder das Fondue chinoise, als japanische Variante Shabu-Shabu genannt. Das „Chinesische Fondue“ ist auf Bouillongrundlage; in der heissen Fleischbrühe kocht jeder Teilnehmer selbst am Tisch seine Fleischstücke, feingeschnittenes Fleisch, Fisch und andere Meeresfrüchte, aber auch Gemüse. Ein typisches Gerät für die Zubereitung des „chinesischen Fondue“ ist der Mongolentopf. In der Variante Bourguignonne gart man die Zutaten im heissen Fett beziehungsweise Öl.

Eine weitere Art ist das Fondue Bacchus. Dabei wird gleiches Fleisch und Würzmischung wie beim Fondue Chinoise, aber anstelle von Bouillon wird Weisswein verwendet. Diese Zubereitung ist vor allem im Wallis bekannt.

Obwohl bei keiner dieser Arten etwas geschmolzen wird, spricht man dennoch von „Fondue“.

(Quelle Wiki Fondue )

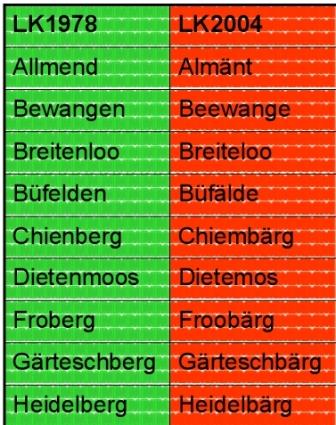

Als wir früher Fleischfondue mit Brühe statt heissem Fett assen, hatten wir keine Ahnung, dass es hier ein „Fondue Chinoise“ war, dass uns vorgesetzt wurde. Es wäre dann eher ein „Schiinoise“ geworden, denn im Norden von Deutschland wird bekanntlich das „ch“ wie „sch“ gesprochen, also „Schina“, „Schemie“ und „Schemikalie“. Besucher aus dem Süddeutschen Raum, die in Norddeutschland plötzlich von „Khina“, „Khemie“ oder „Khemiekalie“ sprachen, machten sich unfreiwillig zum Gespött jeder Tischrunde.

Es ist schon ziemlich diskriminierend, was hinsichtlich der Aussprache von „Ch“ bei diesen Wörter in Deutschland abgeht. In der Standardsprache wird es als „SCH“ gesprochen, also im Mitten und Norden von Deutschland, das Schwabenland und Bayern ist sich aber mit den Schweizern darüber einig, dass diese Wissenschaft mit einem gesprochenem „K“ beginnt. Auch „Kinakohl“ (Chinakohl) hat im Süden vorn und hinten ein gesprochenes „K“ und ist im Norden „Schinakohl“.

Die Diskriminierung und der Spott wird einem gleichfalls als Norddeutscher zugeteilt, wenn man naiv in den Süden reist, und meint, die korrekte Aussprache sowieso gepachtet und allgemeingültig für alle Zeit intus zu haben. Nirgend woran scheiden sich die Geister so leicht wie an der Aussprache dieser Wörter. „Toleranz für Varianten“? Nie gehört, jeder glaubt fest und bestimmt, dass nur seine persönliche Aussprache, ob „Schina“ oder „Kina“ richtig sei und amüsiert sich köstlich, wenn er etwas anderes hört. Ob Sie selbst mitlachen dürfen oder eher ausgelacht werden hängt davon ab, ob Sie in der sprachlichen Minderheit oder in der Überzahl sind, also als Norddeutscher in Zürich oder als Schweizer in Hamburg leben. So kann man auch mit kleinen Sachen den Menschen eine Freude machen.