Voll Freud und Wonne — „Wonig“ in Zürich

Februar 6th, 2006 Wie verhindert man als Anbieter von Wohnungen in Zürich, dass dort missliebige Ausländer, Ticinos oder Welsche alles aufkaufen? Ganz einfach! Man formuliert sein Angebot so sehr auf Schweizerdeutsch, dass es garantiert nur noch von sauberen, ordentlichen und gut betuchten Deutschschweizern verstanden wird:

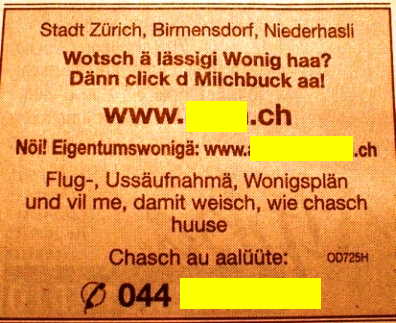

(Quelle: Tages-Anzeiger 23.01.06. S. 32)

„Wotsch ä lässigi Wonig haa?

Dänn click d Milchbuck aa!“

Wie sich das Englisch geschriebene „click“ mit „c“ dazwischenmogeln konnte, ist uns ein Rätsel. Wir hätten, wenn schon – denn schon, ein alemannisches „gligg“ erwartet.

„Nöi! Eigentumswonigä: www.xxx-xxx.ch

Flug-, Ussäufnahmä, Wonigsplän und vil me, damit weisch, wie chasch huuse.

Chasch au aalüüte“

Wollen wir mal sauber auseinander sortieren, wie sich das für einen Deutschen liest:

„Wotsch“ das kennen wir, das ist eine Uhr, wir haben eine Swotsch-Wotsch am Arm.

„Nöi!“ = das ist Schwäbisch für „Nein“, denn wir kennen ja alle die Geschichte vom schwäbischen Quizkandidaten, der gefragt wurde: „Wie heisst die Hauptstadt von Vietnam?“ Antwort: „Ha-Noi“, dös woiss ii net!“

Eigentums-wön-i-gä: „Eigentum will ich gern“?

„Flug– = Moment, die ist doch wohl nicht in einer Flugschneise in Kloten gelegen?

„Us-säuf-nahmä“ = Ausser Säufer nehmen … = die nehmen alles ausser Säufer?

„Wonigsplän“ = ein wonniger Plan, jawohl das ist es bestimmt.

„Damit weisch, wie chasch huuse“ = Irre ich mich, oder werden wir hier von wildfremden Leuten geduzt? Obwohl, es ist keine Präposition zu entdecken, nicht ein mal ein klitzekleines „ihr“ ist zu sehen, geschweige denn ein „Du“. Sehr geschickt gemacht, diese Kumpeltour, das müssen wir neidvoll zugeben.

„Chasch au aalüüte“ = Hasch gibt es auch, für alle Leute?

Nee, da gehen wir nicht hin, das ist sicher so dein Drogenkollektiv mit eigener Cannabis-Zucht im Innenhof und auf den Balkonen.

Ja, so kann es gehen, wenn eine Anzeige zu freier Interpretation einlädt. Hoffentlich wird die Zielgruppe von Nicht-Säufern und Haschischkonsumenten, die sich nix aus Fluglärm machen, mit diesem Text auch gefunden, wäre ja sonst schade um das fehlinvestierte Geld für die Anzeige im Tages-Anzeiger.

P.S.: Die Website ist übrigens komplett auf Hochdeutsch gehalten. (Siehe hier). So eine Enttäuschung! Richtig hinters Licht geführt fühlt man sich da. Erst mit Schweizerdeutsch so ködern, und dann mit Hochdeutsch abspeisen. Nicht die feine Art ist das.