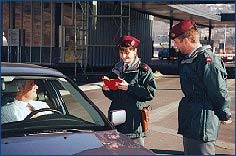

Dem Grenzer lieber keine Fragen stellen — Erlebnisse an der Deutsch-Schweizer Grenze

Juli 25th, 2007(reload vom 25.09.05)

„Der Grenzer grenzt ein, der Grenzer grenzt aus, ich grinse dem Grenzer ins begrenzte Gesicht…“

Diese Textzeile aus einem alten Mike Krüger Song fällt mir ein, wenn ich an die Grenzer denke. Wir lieben sie, diese letzte Bastion zwischen der glücklichen Schweiz und dem gefährlichen Europa, die Grenze bei Lottstetten, Tag und Nacht von Deutschen und Schweizer Grenzern scharf bewacht, die aufpassen, dass nicht mehr als 2 Liter Alkohol pro Person eingeführt werden (3 Weinflaschen = 3 x 0.7 = 2.1 Liter, also Obacht!), und die bei 503 Gramm Hackfleisch die Nase rümpfen, denn das sind 3 Gramm zu viel!

Gelegentlich fordere ich die fundierte, 3jährige Ausbildung der deutschen Grenzbeamten heraus, in dem ich mich erdreiste, ihnen Fragen zu stellen:

„Wo kann ich mein Auto ummelden, wenn es schon verzollt ist. Geht das hier bei Ihnen, oder muss ich dazu nach Schaffhausen?“

Die Antwort weiss der Grenzer nicht, aber dafür wird jetzt erst mal mein Fahrzeug kontrolliert, sprich durch den Computer gejagt. Ich möchte die Wartezeit nutzen, und die Schweizer Kollegen befragen: „Bleiben Sie bitte neben dem Wagen stehen, solange dieser überprüft wird!!!“ werde ich energisch aufgefordert. Na klar, schon verstanden, könnte ja sein, dass die Karre ohne mich wegfährt während der Überprüfung.

Oder dann, als wir endlich Pässe mit Schweizer Wohnsitzeintrag haben, meine Frage, wie das denn nun mit den Bundestagswahlen funktioniert. Ob ich dazu zum Konsulat muss, oder ob das auch per Briefwahl geht? Fragen, die ein in der Schweiz lebender Deutscher einen deutschen Grenzbeamten zu fragen wagt. Antwort: „Darüber kann ich ihnen keine Auskunft geben, fragen sie doch mal die Schweizer Kollegen“. Klar, die werden sicher bessere Kenntnisse in deutschem Auslandswahlrecht haben als der deutsche Grenzschützer.

Ich finde diese Information dann auf der Homepage des Deutschen Konsulats in Genf: Wir können uns in der letzten Gemeinde, in der wir in Deutschland gemeldet waren, ins Wahlverzeichnis eintragen lassen, und dann per Briefwahl dort wählen.

Wir fahren nach Deutschland zum Einkaufen. Auf der Rückfahrt fragt der Schweizer Grenzbeamte: „Hen Sie d’Impfisswiss dibii?“ Welche deklarationspflichtige Ware er damit wohl meint? Ein paar Missverständnisse später ist es klar: Gefragt ist der Impf-Ausweis für unseren Hund. Der darf nicht ohne Tollwutimpfung ein- oder ausreisen, auch wenn die Tollwut in beiden Nachbarländern seit langem ausgerottet ist.

Als wir einmal mit einem gemieteten Transporter alte Möbel nach Stuttgart fahren wollen, um sie dort auf einem Garagen-Flohmarkt verkaufen zu lassen, wird der Deutsche Grenzer bei der Einreise aufmerksam: „Dann ist das ja sozusagen Handelsgut! Wir schätzen dass auf einen Wert von EUR 100,–, das macht dann also 16 EUR Mehrwertsteuer.“

Er beteuert, dass wir besser nix von dem Garagen-Verkauf erzählt hätten, jetzt muss er das wohl verzollen. Kurz schiesst mir der Gedanke durch den Kopf: „Hoffentlich macht er jetzt einen richtigen grossen Tanz um das Zeug, mit viel Papierkram und stundenlangem Aufenthalt, dann kann ich das wenigstens für meinen Blog verwenden…“, da klärt sich die Angelegenheit plötzlich ganz schnell: Da wir keine Euro dabei haben, und die nächste Wechselstelle geschlossen ist, wird ihm das alles doch zu mühsam. So lässt er uns ziehen und „schenkt“ uns die 16 Euro Zoll für 3 alte Korbsessel, ein paar kaputte Holzstühle, eine Kiste mit gebrauchtem Porzellan etc.

Auf der Rückfahrt führten wir dann geerbte Möbelstücke von Deutschland in die Schweiz ein. Zum Glück hatten wir uns eine genaue Aufstellung der Möbel incl. Wertangabe und einer Bestätigung, dass es sich um ein Erbe handelt, in Deutschland anfertigen lassen. Möbel bis max. 2000 CHF Wert darf man so kostenlos einführen. Alles geht gut, wir lassen uns den Import bescheinigen und werden dann, wie immer, von den Schweizern ohne Kontrolle durchgewunken.

Manchmal bin ich versucht, meine „Fragen an die Grenzer“ zu sammeln und an unser Aussenministerium zu schicken. Vielleicht kann man da eine Unterrichtseinheit für die 3jährige Ausbildung draus machen? Sie sehen, ich denke immer methodisch-didaktisch-praktisch.

Einmal fahre ich allein zum Einkaufen nach Deutschland, und kaufe absichtlich mehr Milch und Fleisch ein, als eine einzige Person eigentlich zollfrei einführen darf. Ich beabsichtige die Übermenge ganz regulär zu verzollen. Mit soviel freiwilliger Bereitschaft zum Zoll entrichten werde ich an der Grenze misstrauisch rausgewunken, und die eingeführten Mengen werden genaustens inspiziert. Man fragt mich, ob ich mit einer provisorischen Schätzung des Warengewichts einverstanden bin, oder auf ein genaues Wiegen bestehe. Ich will sehen, wie der Mann schätzen kann, und lasse mich auf Ersteres ein:

„Nun, sie haben da 2 Kästen Mineralwasser, das sind schon mal 12 KG…“, so geht das weiter. Jetzt wird also auch das Wasser verzollt. Mit sage und schreibe 14 CHF Zoll werde ich zur Kasse gebeten. Was tun wir nicht alles um die Aussenhandelsbilanz der Schweiz zu verbessern!

P.S.: Wir haben in den späteren Jahren viele sehr nette und kompetente Zöllner und Grenzer kennengelernt, sowohl Deutsche als auch Schweizer. Aber viele Fragen zu stellen haben wir uns definitiv nicht mehr getraut.

Wenn Sie auch ein Anliegen haben, können Sie das jetzt an dieser Stelle vorbringen, oder einfach weiterfahren, da wo es für alle anderen verboten ist. So einfach ist das natürlich nicht. Ein „Anlieger“ ist in der deutschen Strassenverkehrsordnung nicht ein Mensch mit einem Anliegen, sondern ein Bewohner der Strasse. Und nur wenn ein solcher Bewohner einer Strasse mit im Auto sitzt, dürfen Sie diese Anliegerstrasse überhaupt befahren. Sonst kostet es 15 Euro = 23 CHF Busse.

Wenn Sie auch ein Anliegen haben, können Sie das jetzt an dieser Stelle vorbringen, oder einfach weiterfahren, da wo es für alle anderen verboten ist. So einfach ist das natürlich nicht. Ein „Anlieger“ ist in der deutschen Strassenverkehrsordnung nicht ein Mensch mit einem Anliegen, sondern ein Bewohner der Strasse. Und nur wenn ein solcher Bewohner einer Strasse mit im Auto sitzt, dürfen Sie diese Anliegerstrasse überhaupt befahren. Sonst kostet es 15 Euro = 23 CHF Busse.