Da kommt der Zügelmann, der sich nicht zügeln kann — Umziehen in die Schweiz

September 20th, 2005In die Schweiz „ziehen Sie nicht um“, sondern sie zügeln dorthin. Das erinnert an Pferdefuhrwerke mit einem Kutscher und Zügel, aber diese merkwürdige Assoziation haben sie nur, wenn sie aus Deutschland stammen. Die Schweizer verbinden unser deutsches Wort „umziehen“ zum Ausgleich eher mit etwas, dass man in einer Umkleidekabine allein tut, und nicht am hellichten Tag in aller Öffentlichkeit.

Die Männer, die Ihnen dabei tatkräftig zur Seite stehen (jetzt beim Orts- und nicht beim Kleiderwechsel), sind die „Zügelmänner„.

Da kommt der Zügelmann, der sich nicht zügeln kann… sollten sie allerdings nicht vor sich hinträllern, denn die Jungs haben Muskeln und verstehen überhaupt keinen Spass, schon gar nicht bei ihrer Berufsbezeichnung.

Falls Sie beim Umzug in die Schweiz für diese noch keine Dauer-Aufenthaltsbewilligung vorweisen können (Schweizerdeutsch „B-Bewilligung„. Warum „B„? Na, wegen „Be-willigung), sind sie dennoch berechtigt, ihren Hausrat über die Grenze zu transportieren. Sie müssen ihn nur „provisorisch verzollen„. Das darf leider kein Privatmensch, das darf nur eine Spedition, und die hocken im Zollamt an der Grenze in kleinen Büros und Verschlägen wie die Spinnen im Netz und warten darauf, dass Sie da mit ihrer Ladungsliste vorbeikommen, um sich die Einfuhr ihres Umzugsgutes für 120 CHF vorläufig provisorisch verzollen zu lassen.

Kommen Sie bloss nicht auf die Idee, wie in Deutschland üblich, ihre eigene Küche oder Waschmaschine mit in die Schweiz umzuziehen. In der Schweiz mietet man die Küche gleich mit, sie bleibt in der Wohnung, und ein Schweizer würde nie auf die abstruse Idee kommen, sich eine eigene Küche zu kaufen, so wie ein Deutscher.

In Deutschland lebt eine ganz Branche vom Handel mit der „weissen Ware“, das sind Kühlschränke, Küchenherde und Waschmaschinen, die von Endkunden in riesigen Supermärkten wie Media-Markt oder Saturn gekauft werden.

In der Schweiz gibt es diese Märkte zwar auch, jedoch verkaufen die keine Waschmaschinen. Die werden nur von Bauunternehmen oder Liegenschaftsverwaltungen en gros geordnet, schnell mal 6 x 6 Maschinen für ein Block mit Neubauwohnungen. Privatmenschen kaufen das kaum in der Schweiz. Es sei denn, sie besitzen ein Eigenheim, und das haben wesentlich weniger Leute hier als in Deutschland, weil die Grundstückspreise so horrende hoch sind, das man schon gut geerbt haben muss, um sich sowas leisten zu können. Auch relativ gut verdienende Ärzte oder Rechtsanwälte wohnen zur Miete statt im Eigenheim.

Also keine Waschmaschine aus Deutschland mit in die Schweiz bringen! Denn wenn sie dann mit ihrer 60 cm breiten „Miele Softtronic“ in der neuen Wohnung anrücken, werden sie eine kleine Überraschung erleben:

Die Badezimmertür ist als einzige Tür in der Wohnung schmaler als 60 cm, und sie kriegen die Maschine gar nicht da durch.

Abgesehen davon, dass im Bad sowieso kein Platz dafür vorhanden ist. Höchstens für ein Mini-Maschinchen, das sich ein Schweizer nur kauft, wenn er mit dem örtlichen „Waschküchen-Reglement“ nicht einverstanden ist, also trotz all der grossen und tollen Luxusmaschinen in der gemeinsam genutzten Waschküche doch lieber seine eigene Wäsche im eigenen Bad waschen will.

Die Schweizer Häuser haben gemeinsam genutzte Waschküchen, meistens abgeschlossen, und der Schlüssel zu dieser Waschküche wird von Mieter zu Mieter nach einem strengen „Waschküchenschlüssel-Übergabereglement“ weitergereicht. So kann es passieren, dass sie nur einmal alle 4 Wochen waschen dürfen, wenn nämlich ihr Waschtag ist. Also am besten gleich losgehen und Socken und Unterwäsche für die 4 Wochen einkaufen, die sie überstehen müssen ohne Zwischendurchwäsche, und alle Termine am grossen Waschtag verschieben. Da müssen sie waschen, da können sie nicht arbeiten oder ausgehen oder Urlaub machen, es sei denn, sie haben meinen Rat beherzigt und sich gleich für 8 Wochen Vorräte an frischer Wäsche angeschafft. Kommen Sie auch nicht auf die Idee, ihren Waschtag mit anderen zu tauschen, oder dies anderen vorzuschlagen. Dazu wäre Kommunikation im Hause von Nöten (siehe nächster Abschnitt).

Die Pinwand in der Waschküche dient übrigens in vielen schweizer Häusern auch als Kommunikationsplattform für alle Mietparteien. Man teilt sich mit, wer wann welchen bunten Socken wo gefunden hat, und dass in das Buntwaschmittel, was jemand beim letzten Waschtag absichtlich stehen gelassen hat, feine bunte Farbkügelchen untergemischt wurden, nur so als Warnung. Nehmen Sie also stets Zettel und Stift mit in die Waschküche, nebst genügend Heftzwecken, um auch an der allgemeinen Kommunikation teilhaben zu können. Und fangen Sie bloss nicht an, bei einer Frage direkt die betroffen Mieter an ihrer Wohnungstür aufzusuchen und sie in eine direkte mündliche Kommunikation zu verwickeln! Wozu gibt es denn schliesslich Zettel?

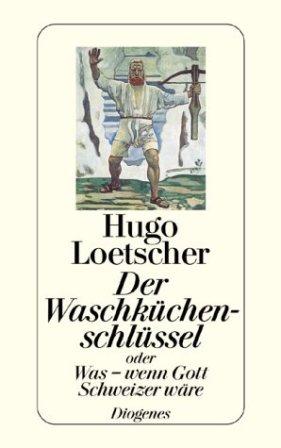

Der Schweizer Autor Hugo Loetscher hat zum Thema „Waschküchenschlüssel“ ein eigenes Buch verfasst, dass sie unbedingt mal lesen sollten, wenn sie am Waschtag in der Waschküche sitzen und auf das Ende vom letzten Schleudergang warten:

Laut Statistik geht es in 60 % aller Mietstreitereien vor Gericht in der Schweiz um die Waschküche und ihre Nutzung. Also nehmen Sie am besten gleich Ihren Fürsprecher mit, wenn sie die Waschküche das nächste Mal betreten wollen.

Schweizer Wohnungstüren haben zum gemeinsamen Treppenflur hin keinen unpersönlichen Türknauf:

sondern eine Klinke. Die Türen können also nicht plötzlich durch einen Luftzug zu fallen und man steht im Bademantel ohne Schlüssel draussen und bibbert.

Damit erübrigt sich auch ihre Geschäftsidee, in der Schweiz einen 24Stunden Schlüsseldienst anzubieten, er wird schlichtweg nicht benötigt.

Dieses Fach unterhalb des Briefkastens dient eigentlich zur Aufnahme der Zeitung. Es kann aber auch als Ablage für Nachrichten gebraucht werden, oder als Depot für ihre Hundeleine.

Ich habe es auch schon erlebt, dass über dieses Fach Ware ausgetauscht wurde. Der Verkäufer legt seinen Artikel dort bereit (Schweizerdeutsch „parat„), der Kunde kommt – zeitversetzt-, entnimmt die Ware und wirft das Geld in einem Umschlag in den Briefschlitz. Ich möchte nicht wissen wieviel Drogendealer in der Schweiz so illegal und offen ihre Geschäfte abwickeln. (Siehe hierzu auch die beiden sehr informativen Kommentare am Ende des Artikels von Klaus! Vielen Dank dafür!)

Tapezieren müssen Sie ihre Wohnung beim Auszug nicht. Wie denn auch, wenn es gar keine Tapete gibt, sondern nur einen haltbaren Rauhputz, unter Umständen sogar abwaschbar.