Beim Zeus, du sollst nicht zeuseln

August 18th, 2009(reload vom 10.8.06)

Wir lasen im Tages-Anzeiger vom 8.7.06 auf Seite 15:

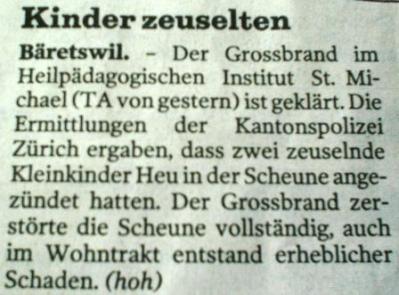

Kinder zeuselten

Bäretswil. – Der Grossbrand im Heilpädagogischen Institut St. Michael ist geklärt. Die Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich ergaben, dass zwei zeuselnde Kleinkinder Heu in der Scheune angezündet hatten. (…)

(Quelle Tages-Anzeiger vom 8.7.06, S. 15)

Und wieder ein wunderbares Wort der Schweizerdeutschen Sprache gelernt: Zündelt man in der Schweiz mit Zeug, dann ist das „zeuseln“.

Die Nord- und Mitteldeutschen hingegen stehen mehr auf „Koks“, der schlecht brennt, und wenn es ums Spielen mit dem Feuer geht, dann wird dort nicht gezeuselt, auch nicht „gekokst“, sondern „gekokelt“:

Unser Variantenwörterbuch kennt sie alle beide:

zeuseln CH sw.V./hat (Grenzfall des Standards):

zündeln A CH D (ohne ost), kokeln D-nord/mittel „unvorsichtig mit Feuer spielen“: Mutter Brigitte sass in der Küche, im Wohnzimmer zeuselten Adrian und Dario. Im Handumdrehen stand das alte Haus in Flammen (Blick 25.7.1997,9)

Wir hoffen stark, dass es bei diesen beiden Varianten beschränkt bleibt und nicht plötzlich 20 weitere Verbformen für „unvorsichtig mit dem Feuer herumspielen“ auftauchen.

Grimm meint dazu:

ZEUSELN, verb., gelegentlich auftretende (H. FEDERER berge u. menschen 463) verhochdeutschte lautform des Bd. 31, Sp. 874 schweiz. züseln (STALDER schweiz. idiot. 2, 470; -ö- TOBLER appenz. 461a), welches seinerseits aus zünseln (th. 16, 623) entstanden ist. –

(Quelle: Grimms Wörterbuch)

Es steht also auch im Idiotikon, das wir leider bisher immer noch nicht finanzieren und nach Hause schleppen konnten, und ist eine „verhochdeutschte Lautform“ von „züseln“, oder „zünseln“. Ah, jetzt, ja! Und es kommt aus Appenzell, soviel ist klar.

Bei Google-CH fanden wir 162 Belege.

Zeuseln ist brandgefährlich

Langnau: Feuerwehr schult Kindergärtler auf Brandschutz

(Quelle: Zürichsee Zeitung)

oder

Zamt & Zunder zeuseln

Mit dem Stück «Cowboy, Cowboy» zeigt das Theater Zamt & Zunder ein Stück über Gewalt. Lehrpersonen wird ausführliches, theaterpädagogisches Begleitmaterial überreicht.

(Quelle: Zuonline.ch)

Auch die Schreibung mit „ä“ kommt häufig vor.

Beispiel:

Jetzt zäuseln sie wieder:

nehmt ihnen die Streichhölzer weg

Oder soll das Schweizerhaus in

Flammen aufgehen?

(Quelle: freie-meinung.ch)

Ist das nicht poetisch? Der Duden hat übrigens keine Ahnung von dem Wort, aber immerhin wird es im Deutsch (Schweiz) Thesaurus von Microsoft Word 2003 erwähnt! Ja genau, das berühmte Synonymwörterbuch aus Richmond, was in früheren Versionen zu „Puff“ das Synonym „Frauenhaus“, zu „Unternehmer“ einfach „Ausbeuter“ lieferte, und bei der Eingabe des Wortes „Realitätsverlust“ gnadenlos abstürzte. Ist aber lange nicht mehr so, da hilft kein Ausprobieren. Word ist trittsicher in Sachen Schweizerdeutsch geworden.