Heute schon ein Vorurteil gepflegt? Warum jedes Land seine Ossis hat

März 1st, 2010(reload vom 15.12.06)

Die Zürcher mögen die Basler wenig, sie sind vielleicht eifersüchtig auf deren europäische Lebensstil im Dreiländereck mit Deutschland und Frankreich. Wären sie doch selbst gern eine „Weltstadt“ , und auf die locker-gelöste Art der Basler, mit der am Rheinknie die Fasnacht ohne Zwänge und Riten gefeiert wird, sowie natürlich auf die erfolgreiche Wirtschaft.

Die Basler wiederum mögen, wie die meisten anderen Kantone auch, die Zürcher nicht so sehr. Die Anerkennung und Beliebtheit eines Zürchers in der Schweiz (ausserhalb von Zürich) ist vergleichbar der Situation von Deutschen in Zürich. Sie gelten als arrogant, überheblich, etwas vorlaut und immer mit der Überzeugung daherkommend, die Wahrheit für sich gepachtet zu haben. Alle Schweizer sind sich einig gegen die Zürcher, weil die so schnell „schnurren“, ohne deswegen Ähnlichkeiten mit Katzen zu haben.

Die Beliebtheit gewisser Landesteile lässt sich gut an der Beliebtheit der Dialekte ablesen:

So wurde gemäss einer Umfrage aus dem Jahr 2002 der Walliserdialekt von 20% der Befragten als beliebtester Dialekt angegeben. Noch beliebter war Berndeutsch (27%), während der Zürcher Dialekt nur gerade von 10% der Befragten als Lieblingsdialekt genannt wurde.

(Quelle: swissworld.org)

Die genaue Rangfolge sah so aus (von sehr beliebt bis am am wenigsten beliebt)

1. Bern

2. Bünderland (Attribut heimelig, warm, abwechslungsreich)

3. Wallis (urig, lebhaft, freundlich)

4. Uri

5. Basel

6. Luzern

7. Zürich

8. Appenzell

9. St. Gallen

10. Thurgau (grell, ungünstig, kalt)

Wir hörten diese Reihenfolge zitiert bei einem Vortrag auf dem SAL Forum. Die Quelle ist nur wage belegt, das Material erhebt keinen wissenschaftlichen Anspruch auf Korrektheit. Auch ist nicht bekannt, wie diese Daten erhoben wurden, wieviele Menschen befragt wurden etc.

Jetzt ist auch klar, warum im Schweizer Fernsehen gern ein Moderator aus dem Wallis eingesetzt wird, wie Patrick Rohr, der uns jedoch einmal verriet, dass er selbst als „Vorzeige-Walliser“ diesen Dialekt erst als dritte Muttersprache mit ca. 14 Jahren zu lernen anfing. Es hat sich für ihn beruflich gelohnt.

Die sonst nach aussen so harmonisch und freundlich auftretenden Schweizer sind tief im Innersten ein ganz schön zerrissenes Völkchen. Der viel zitierte „Kantönligeist“ ist dafür nur ein beschönigender Ausdruck. Kommt es zu einem spielerisch gemeinten Wettbewerb zwischen den Kantonen, sei es bei einer Casting-Show wie „MusicStar“ oder einem anderen Wettstreit im Schweizer Fernsehen, wird sich mächtig für den eigenen Kanton ins Zeug gelegt.

Basler und Zürcher lächeln gemeinsam über den Aargau, dem „Rüebliland“ und Zwischenkanton, über den die wichtigste Aussage „er grenzt an Basel und an Zürich“ geradezu sprichwörtlich ist. Es fällt auf, dass der Kanton Aargau im „Dialekt-Ranking“ gar nicht erwähnt wird. Er ist „Niemandsland“ für die Schweizer. Sprachlich eher an Zürich ausgerichtet, mit dem Herzen jedoch eher in Bern. Die Jurabewohner im jüngsten Kanton hingegen reagieren allergisch auf Bärndütsch und auf jegliche Bevormundung aus dieser Richtung.

Die Walliser wiederum finden, dass alle, die von hinter den Bergen kommen und nicht aus ihrem Tal stammen, „Grüezis“ sind und das man denen lieber misstrauen sollte. Ganz unten auf der Dialekt-Beliebheitsskala steht der Thurgau. Man könnte die Einwohner des Thurgaus auch als die „Ossis der Schweiz“ bezeichnen. Der Begriff „Ossi“ passt, weil der Kanton so weit im Osten liegt. Es ist also auch in der Schweiz möglich, noch unbeliebter als die viel gescholtenen Zürcher zu sein.

Als Otto Walkes in den Siebzigern durch Deutschland tourte und ganze Hallen mit seinen Live-Auftritten zum Kochen brachte, ward der Ostfriesenwitz geboren. Deutschlands Ossis waren bekannt für ihre langsame Sprechweise, ihre logische Art zu Denken und für die roten Halstücher, mit denen sie die Holzgewinde am Hals der jungen Mädchen versteckten.

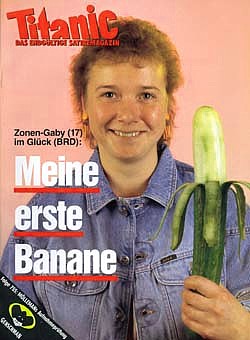

Die nächsten Ossis kamen dann nicht mehr aus Ostfriesland, sondern nach der Wende im November 1989 aus dem richtigen Osten, „Zonengabi mit ihrer ersten Banane“ war ein Klassiker der Satirezeitschrift Titanic:

Gezeigt wurde ein ostdeutsches Mädchen mit einer geschälten Gurke in der Hand.

Die Thurgauer erinnern uns in der Beschreibung an all die Klischees, die einst einem Mantafahrer nachgesagt wurde: Weisse Tennissocken in Sandalen, Jogginganzug beim Einkauf und ein liebevoll aufgemotztes Auto mit Kenwood-Aufkleber.

Dass die Prinzipien der soziale Stigmatisierung und Ausgrenzung nicht nur in der Schweiz existiert, können wir an Hand des Ruhrgebiets belegen. Dort ist das Autokennzeichen „EN“ für „Ennepe-Ruhr-Kreis“ das deutliche Brandzeichen für ein zünftiges Landei. Wer dieses Kennzeichen fährt, hat quasi Narrenfreiheit beim Abbiegen, Vordrängeln oder Parken im eingeschränkten Halteverbot. In der Französischen Provinz sind es die 75er Nummernschilder, die den Pariser beim Landbesuch verraten, und im badische Oberzentrum Freiburg im Breisgau haben die Kennzeichen EM für den Landkreis Emmendingen und VS = Schwarzwald-Baar-Kreis (von Villingen-Schwenningen) für die Freiburger deutliche Warnfunktion.

Ist es nicht klasse, wie praktisch sich die ganze Welt in Gut und Böse, in Schlaue und Dumme, in freundliche und in arrogante Menschen einteilen lässt? So herrscht wenigstens Ordnung und jedermann weiss genau, woran er beim anderen ist. Nachdenken oder selbst ein Urteil bilden ist nicht mehr nötig. Spart einfach eine Menge Zeit. Und wo lassen Sie denken?